こんにちは、じんさんです。

夏が近づくと「そろそろお盆ですね」なんて声が聞こえてきますな。けれど、「迎え火っていつやるんだっけ?」「あのキュウリとナスは何の意味?」と、実はあやふやな方も多いようです。

じんさんも毎年、家族で迎え火・送り火をしてきたひとりです。そうした体験も交えて、今日は「迎え火・送り火」の意味ややり方、宗派や地域による違いなどをやさしくお話ししていきますよ。

お盆の迎え火・送り火とは?【意味と日程の基本】

お盆とは、ご先祖さまの霊をお迎えし、感謝をこめて供養する、日本ならではの大切な行事です。

その始まりと終わりを表すのが「迎え火」と「送り火」――

火を灯して霊を迎え、また見送るという、心のこもった儀式です。

- 迎え火:お盆の入りである8月13日(または7月13日)に、ご先祖さまが迷わず戻れるように火を焚く。

- 送り火:お盆の終わり、8月16日(または7月16日)に、「また来年もお越しください」と祈りながら火を灯してお見送りする。

時間帯は、どちらも夕方から日没ごろが一般的です。

空が少し暗くなり始める頃に火を焚くと、ご先祖さまも道に迷わず来られると考えられています。

地域によっては、7月に行う「新暦盆」もありますので、地元の風習に合わせて行うとよいでしょう。

火の煙があの世とこの世をつなぐ――そんな想いをこめて行う迎え火と送り火は、ご先祖さまとの心の交流の時間でもありますな。

どこでやる?迎え火・送り火の場所とマナー

一軒家の場合

- 玄関先や門口でおがら(麻の茎)を焚きます。

- 地面に火を焚けるスペースがある場合、安全に注意して行いましょう。

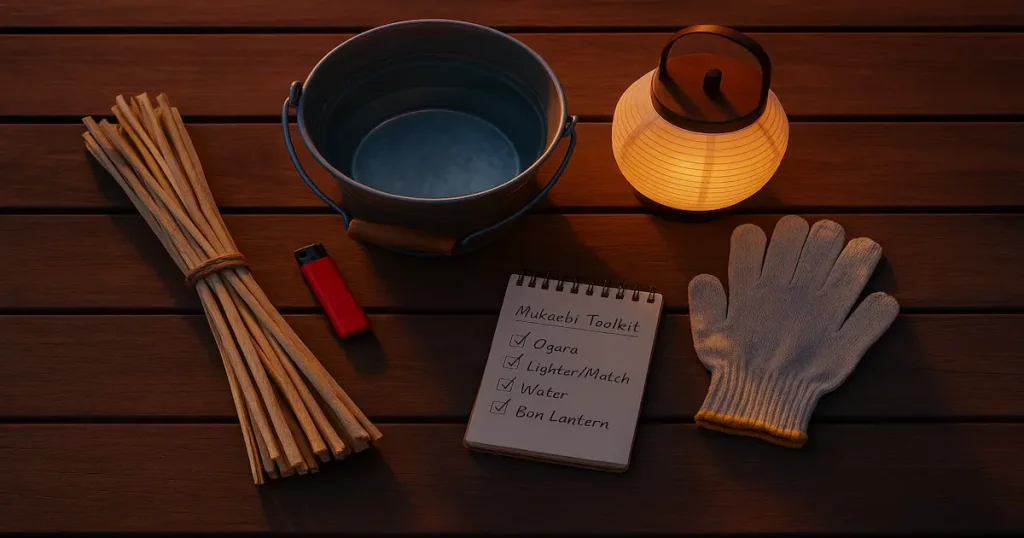

迎え火・送り火の準備とやり方

1. 準備するもの

- おがら(麻の茎)

- ライターやマッチ

- 火消し用の水

- 盆提灯や線香(あれば)

2. 火を焚いて手を合わせる

- おがらに火を灯すと、白い煙がふわり。

- 「おかえりなさい」「いってらっしゃい」と心の中で声をかけながら、手を合わせましょう。

3. 後始末も丁寧に

- 終わったら、必ず水で完全に火を消してください。

- 火の粉が飛ばないよう、バケツを用意すると安心です。

れば、現代に合ったお盆のかたちになります。

火が使えないときはどうする?現代の迎え火・送り火スタイル

住宅事情や安全面の理由で、火を焚くのが難しいご家庭も多いでしょう。

そんなときでも、ご先祖さまをお迎えする気持ちがあれば大丈夫。火を使わずに行える代替方法をご紹介します。

一軒家での工夫

- 風が強い日や庭先に余裕がないときは、屋外でLED提灯を使ったり、玄関にお香を焚く方法もあります。

マンション・集合住宅での迎え火・送り火はどうする?

マンションやアパートなどの集合住宅では、玄関前やベランダで火を使うのは難しいですよね。そんなときは、現代の暮らしに合った“心のこもった代替策”を取り入れることで、気持ちをしっかり届けることができます。

LED提灯で迎え火・送り火の雰囲気を再現

火を使わずに明かりを灯す方法としておすすめなのがLED提灯です。電池式で安全性が高く、コンパクトなので玄関や室内にも置きやすいのが魅力。最近では和紙調のデザインや、ろうそく風の揺らぎを再現したタイプも登場しており、雰囲気づくりにぴったりです。

キャンドルやアロマを使って“想い”を灯す

火を使える環境であれば、お香キャンドルやアロマキャンドルを使うのもおすすめです。香りには心を落ち着かせる効果もあり、静かにご先祖さまを迎える時間を演出できます。香りは白檀(びゃくだん)やラベンダーなど、落ち着いたものが人気です。

「思い出シェア」で家族の心をひとつに

離れて暮らす家族と、亡くなった方との思い出を語り合う「思い出シェア」も、立派な迎え火・送り火になります。電話やオンライン通話などを通じて、「あのとき、こんなことがあったね」と語るひとときが、何よりの供養になるでしょう。

火を焚けなくても、気持ちを届ける方法はたくさんあります。無理に昔ながらの形式にこだわらず、今の暮らしに合ったスタイルで、心を込めてご先祖さまをお迎え・お見送りしたいですね。

大切なのは「かたち」ではなく、「心」。無理をせず、ご自身の暮らしに合ったスタイルでご先祖さまをお迎えしましょう。

宗派・地域によって違うお盆の風習

迎え火や送り火のやり方は、宗派や地域によっても異なります。下記の早見表で、主な違いをご紹介しましょう。迷ったときは、地元のお寺に相談してみると安心です。

| 宗派・地域 | 迎え火 | 送り火 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 浄土真宗 | 行わない | 行わない | 極楽往生の教え |

| 曹洞宗・真言宗 | 行う | 行う | 読経と併せ実施 |

| 京都市 | ― | 五山の送り火 | 市主催 |

| 九州北部 | 行う | 爆竹で賑やかに | 先祖を盛大に送る |

地域での違いとしては、

- 都市部(東京など)では7月盆が主流。

- 地方や農村部では、旧暦に近い8月盆が一般的。

- 京都では「五山の送り火」が象徴的な行事に。

- 九州の一部では、爆竹を使って賑やかに先祖を送る風習も。

それぞれの地域や宗派に根づいた風習を大切にしながら、無理のない範囲で心を込めて行うことがいちばん大切ですな。

よくある質問

迎え火・送り火に関してよくいただく疑問をまとめました。初めて行う方にもわかりやすく、安心して準備できるようにお答えします。

火はどこから取ればいい?

- 仏壇のろうそくの火が丁寧ですが、ライターやマッチでもOK。

雨の日はどうする?

- 屋内でお線香やLEDの灯りを使っても構いません。

忘れてしまったら?

- 後からでも心を込めて手を合わせれば、ご先祖さまには届きますよ。

LED提灯はどこで買えますか?

LED提灯は、仏具店やホームセンター、ネット通販(Amazonや楽天など)で購入できます。お盆の時期が近づくと、100円ショップでも簡易な提灯が販売されることもあります。屋内用・屋外用で明るさやサイズが異なるので、使用場所に合わせて選びましょう。

キュウリとナスの飾りは必要ですか?

キュウリの馬・ナスの牛は、ご先祖さまが「早く帰ってきて、ゆっくり戻る」ための乗り物として作られる伝統的な飾りです。ただし、絶対に必要というわけではありません。置く場所がない場合や用意が難しい場合は、代わりに折り紙や写真でも気持ちは十分伝わります。

まとめ

- 迎え火は13日、送り火は16日が基本(地域差あり)

- 火を焚くのが難しい場合は、代替方法で心を伝える

- 宗派や地域によって考え方や習慣も異なる

- 大切なのは“心を込めること”です

じんさんについて

こんにちは、じんさんです。

昔から日本の行事や風習に親しんできた経験を活かして、「和ごころ手帖」を通じて皆さんにその魅力をお届けしています。

お盆の迎え火・送り火は、ただの儀式じゃなくて、ご先祖さまとつながる大切な時間。

忘れかけていた和のたしなみを、やさしく伝えていけたらと思っています。