どうもどうも、じんさんです。

「土用の丑の日といえば、うなぎ!」って思う方、多いでしょうな。 でも実は、「うなぎを食べなきゃいけない」って決まりはないんですよ。

昔の人は、季節の変わり目に体調を崩さぬよう、「丑の日には“う”のつくものを食べるといい」と言い伝えてきました。 この風習を広めたのは、江戸時代の知恵者・平賀源内だとも言われてます(※諸説あり)。

つまり、「う」のつく食べ物なら、うなぎじゃなくてもOK! 今回は、じんさんが昔から親しんできた“う”のつく食材の中から、夏バテ対策にもなるおすすめ5選をご紹介します。

そもそも「土用の丑の日」ってなに?

まずはちょいとおさらい。

「土用の丑の日」って、夏にうなぎを食べる日…だけじゃないんですな。

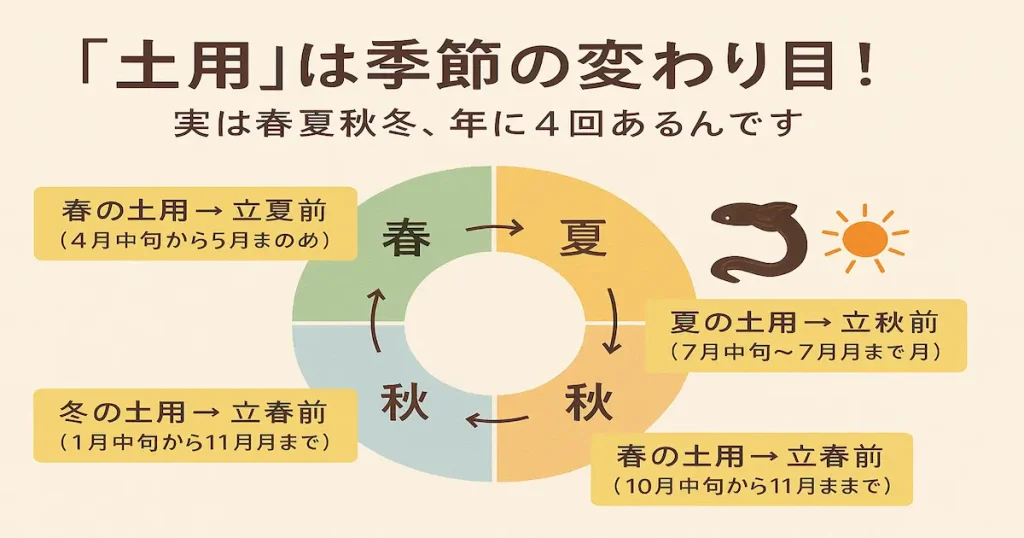

「土用」は季節の変わり目のこと

「土用(どよう)」というのは、実は年に4回あるんです。

春夏秋冬、それぞれの季節が終わる前の約18日間をそう呼びます。

つまり――

- 春の土用:立夏の前(4月中旬〜5月初め)

- 夏の土用:立秋の前(7月中旬〜8月初め)

- 秋の土用:立冬の前(10月中旬〜11月初め)

- 冬の土用:立春の前(1月中旬〜2月初め)

こんなふうに、次の季節に切り替わる“境目”が土用なんですね。

体も気候も不安定になりがちな時期だから、「土用は体調を崩しやすい」「無理は禁物」と、昔の人は心得ていたんですな。

夏の土用だけが注目されるのは、暑さで体がいちばんまいりやすい時期だからってわけです。

「丑の日」に“う”のつくものを食べる理由

「丑(うし)の日に“う”のつくものを食べるといい」ってのはね、

実のところ語呂合わせなんだわな。

「う」がつくから丑の日にぴったり――ってわけ。

だけどこれがまた理にかなってるのが面白いところでね。

うなぎは言わずと知れたスタミナ食だし、

うどんはツルッと食べやすい、

うり系の野菜は体を冷やしてくれるし、

梅干しなんてクエン酸で疲労回復ときたもんだ。

江戸のころには、あの平賀源内さんが、 「丑の日に“う”のつくもんを食べると夏負けしない」と宣伝したのが始まりとも言われてます(※諸説あり)。

商売の知恵と、体にやさしい食文化。

昔の人の暮らしの知恵って、ほんと見事ですなぁ。

うなぎが苦手でも大丈夫!「う」のつくおすすめ食材5選

さてさて、ここからが本題。

「うなぎはちょっと重たいなぁ」とか、「値段がねぇ…」なんて方にも、ちゃんと代わりになる“う”の仲間たちがいるんです。

どれも昔からある食材ばかり。では、いってみましょう!

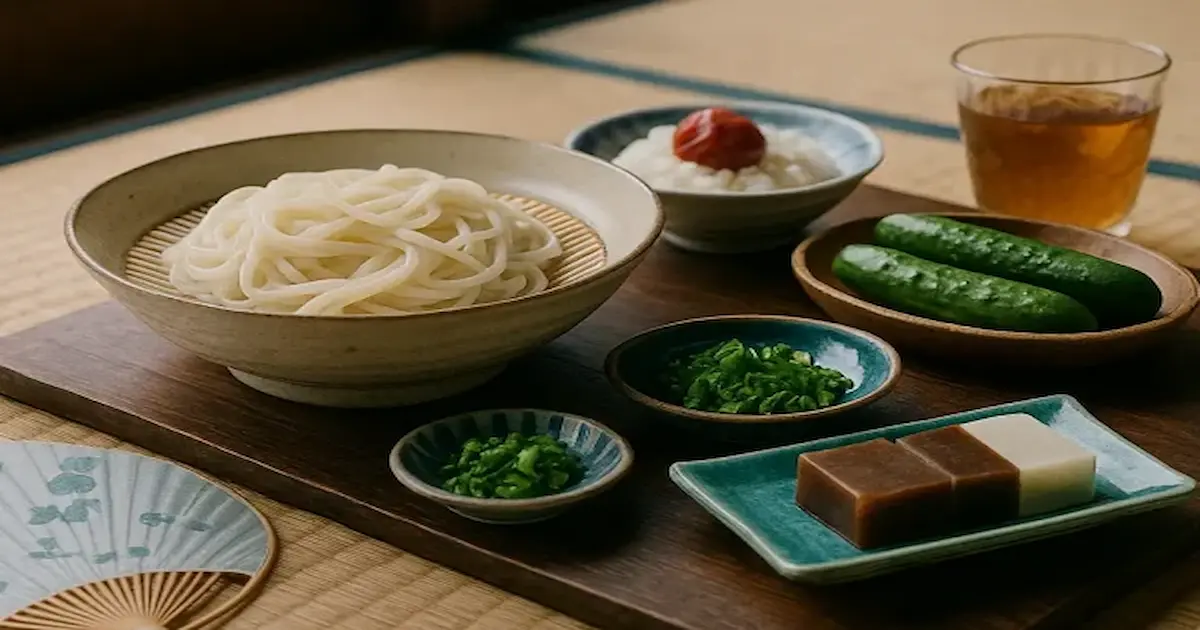

うどん

夏の暑い日に、つるっと冷たいうどん。

食欲がない日でもするするっと入りますな。

冷やしうどん、ぶっかけ、サラダ風にしてもよし。

のどごしの良さと炭水化物のエネルギー補給で、夏バテ対策にもぴったり。

梅干し

これぞ日本の万能保存食。

しょっぱいけど、そこがまたクセになる。

おにぎりの具に、冷やし茶漬けに、夏場には大活躍です。

クエン酸で疲労回復、さらに殺菌作用もあって一石二鳥。

昔の人はよくぞこれを作ったもんです。

うり(きゅうり・冬瓜など)

夏野菜の代表格ですな。

体を冷やす作用があるから、火照った体にぴったりの涼味。

きゅうりは浅漬けにしてもいいし、冬瓜(とうがん)は煮物にすると上品な味に。

「瓜」の仲間、侮れませんぞ。

うめぼしごはん

え?梅干しと同じじゃないのって?

いえいえ、これはあえて“うめぼしごはん”として楽しむ工夫なんですよ。

炊きたてご飯に、ほぐした梅干しを混ぜるだけ。

あれば刻んだ青じそやゴマを加えても最高。

さっぱりしてるのに、しっかり満足感もある。

ういろう

ちょっと変化球ですが、おやつも“う”でいきましょう。

名古屋名物のういろう、もっちりして甘すぎず、お茶請けにもぴったり。

夏の昼下がり、冷たいお茶と一緒に食べれば、暑さもひと休みですな。

うなぎだけじゃない“う”の味覚で土用を楽しもう

昔の人は、言葉と暮らしを上手に結びつけて、季節を楽しんでいたんですねぇ。

「う」のつく食べ物には、体にやさしい効果があるものばかり。

うなぎが苦手でも、財布と相談しても、無理なく続けられるのがうれしいところ。

“う”の仲間たちで、今年の土用も元気に乗り切りましょう!

じんさんのひとこと

“う”のつくもん、ようけあるもんだねぇ。

うなぎがダメでも、うどんがある。

暑い日こそ、昔ながらの知恵を借りて、涼やかにいきましょうや。

じんさんについて

70代後半、和文化好きの“じんさん”です。 昔ながらの風習や言葉の背景をたずね歩いては、若い世代に伝えるのを楽しみにしています。 このブログでは、日々の暮らしに活かせる「和ごころ」の知恵を、やさしく語ってまいります。