こんにちは、じんさんです。

これまでに還暦祝いに呼ばれたり、子や孫の成長を祝ったり――

いろんな祝いの場に立ち会ってきました。

そのたびに、日本の祝いごとの奥ゆかしさを感じます。

でもね、そんな場でふと気になることがあるんです。

「そのお祝い、本当に“両方そろった祝い”になっているかな?」と。

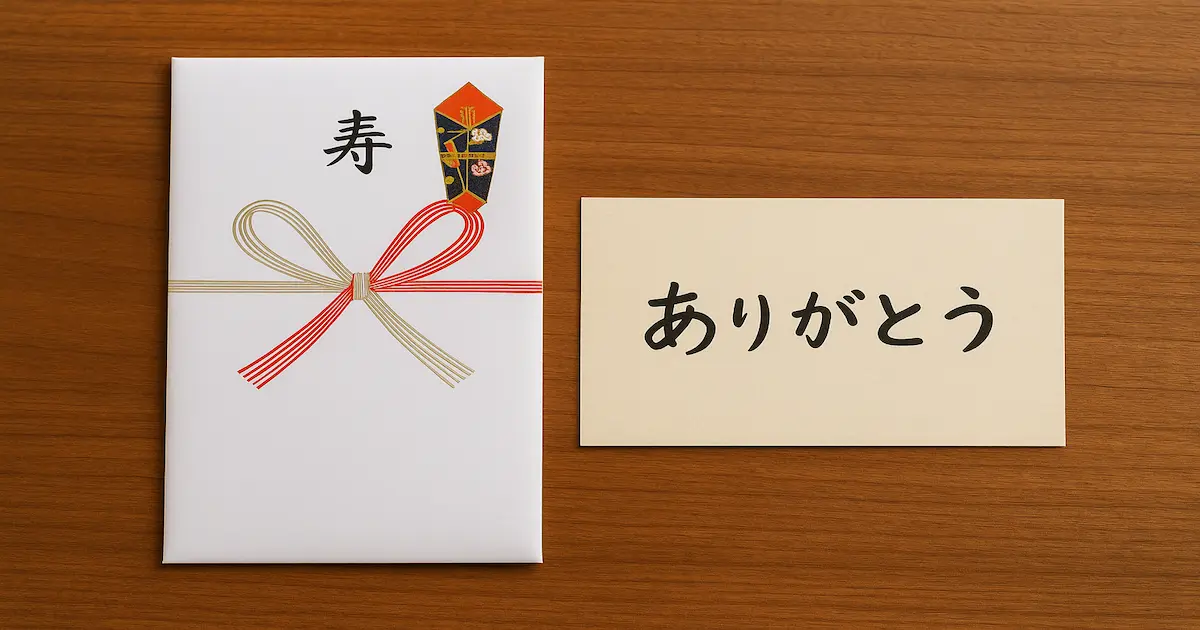

片祝い(かたいわい)という言葉をご存じでしょうか。

古くから「よくない」とされてきた風習で、そこには日本人ならではの“思いやり”や“節度”の心が息づいているんです。

今日はそんな祝いごとの裏にある昔ながらの知恵を、じんさんの経験談も交えながら、お話ししていきましょう。

片祝いとは?【まず基本を知ろう】

祝いごとは、喜びを分かち合うためのもの――。

そんなふうに思っていると、「片祝い」なんてちょっと不思議な言葉に聞こえるかもしれませんね。

でも昔から、日本では「祝うなら、心もちゃんと通わせてこそ」と言われてきました。

ただ贈ったり、受け取ったりするだけでは足りない。

そこに込められた思いまで、大切にする――そんな風習の中で、「片祝い」という考え方が生まれたんです。

まずは、その意味をやさしくひもといていきましょう。

片祝いの意味

さて、「片祝い」というのは、もともとは一方だけが祝って、もう一方には何もない、そんな状態を指す言葉なんですね。

たとえば、お祝いをもらったのに何もお返しをしなかったり、

誰かひとりだけを盛大に祝って、他の人には何もなし……なんてことがあると、

「それは片祝いになってしまうよ」と、昔の人は眉をひそめたものです。

日本では、もらったら返す、祝ってもらったら感謝を表す――

そんな心づかいが当たり前だったんですねぇ。

祝いごとは、ただの行事じゃなくて、

人と人との間にある「見えない橋」を強くするもの。

だからこそ、一方だけに重みがかかる「片祝い」は、縁起が悪いと考えられたんです。

具体的な片祝いの例

じゃあ、どんな場面で「片祝い」になりやすいか、ちょっと例を挙げてみましょう。

- 結婚祝いをいただいたけど、内祝いを贈らなかった。

- 出産のお祝いをもらったのに、お礼を伝えずじまい。

- 兄弟の中で、ひとりだけ盛大に誕生日を祝った。

- 還暦祝いで、おじいちゃんだけ特別に祝って、ほかの家族の節目には無関心だった。

……こういうの、考えてみれば、もらった側もうれしくないし、

周りだってなんとなくモヤモヤしますよね。

また、祝い事だけじゃありません。

たとえば「伊勢神宮にお参りしたら、朝熊山にも足を運ぶべし」って話、聞いたことありませんか?

これも、片方だけだと片参りになって、あまり縁起がよろしくない――

そんな昔からの教えなんですなぁ。

つまり、日本人は昔から、片方だけで済ませることを避け、心のバランスを大事にしてきたってことですね。

祝いごとは、気持ちのキャッチボールみたいなもんです。

片方だけが投げっぱなしじゃ、ちっとも楽しくない。

小さなことでも、

「ありがとう」と返したり、

「こちらこそおめでとう」と声をかけたり――

そんなやりとりがあってこそ、本当の祝いになるんですねぇ。

片祝いがいけないとされる理由

さて、「片祝い」という言葉の意味がわかってきたところで――

じゃあ、なぜ昔から「片祝いはよくない」と言われるようになったんでしょうか?

そこには、日本人が大切にしてきた「和(わ)」の心、

つまり、みんなで喜びを分かち合うことへの深い思いが隠れているんです。

さあ、もう少しだけ、祝いごとの奥にある日本人の知恵をのぞいてみましょう。

不均衡を嫌う日本文化

日本では、昔からバランスを大切にする文化があります。

何かをもらったら、ちょっとでもいいからお返しをする。

みんなで一緒に喜ぶ――そうやって、場の空気を整えることを大事にしてきたんですね。

もし誰か一人だけが祝われて、周りはそっぽを向いたままだったら……。

祝ったはずなのに、かえって寂しい気持ちになってしまいますよねぇ。

片祝いは、そうした心の不均衡を生んでしまう。

だから、よくないとされてきたんですな。

「和」を乱す原因になるから

祝いごとは、みんなで気持ちをひとつにするためのもの。

それなのに、誰かだけが目立ったり、感謝を忘れてしまったりすると、

そこに小さなわだかまりが生まれてしまいます。

たとえ本人たちが気にしていなくても、

周囲の人が「なんだかなぁ」と思ったら、

もうそれは「和を乱すこと」になってしまうんですね。

昔の人は、そんな微妙な空気にとても敏感でした。

「片祝いはやめておこう」というのは、

みんなの気持ちを大切にするための、優しい知恵だったんです。

片参りとの共通点

ところで、「伊勢神宮にお参りしたら、朝熊山にも参るべし」という話、

さっきもちょっと触れましたね。

これ、どういう意味かというと――

片方だけで済ませると、願いごとが片付かない、縁起が悪いとされたからなんです。

神さまへのご挨拶も、祝いごとも、

「片方だけ」じゃなく「両方しっかり行う」ことが、昔からのならわし。

祝いごとにおいても、

一方的なやりとりにならないように気をつける――

これが、片祝いを避けるべき理由のひとつだったんですねぇ。

日本に根づく「お返し文化」と片祝い

さてさて、片祝いがよくない理由がわかってきたところで――

もうひとつ、日本ならではの大事な文化について触れておきましょう。

それが、「お返し」という習慣です。

もらったら、ありがとうの気持ちをそっと形にして返す。

この文化があったからこそ、片祝いが特に嫌われたんですねぇ。

お祝いを受けたら必ずお返しをする

昔から日本では、

何かをいただいたら、必ず何らかのお返しをするのが当たり前とされてきました。

結婚祝いをもらったら、内祝いを。

出産祝いをもらったら、ささやかな贈り物を。

それは、金額の大小じゃありません。

「気持ちをいただいた」ことに対して、「気持ちで返す」。

そんな、目には見えない心づかいを大切にしてきたんですな。

だから、祝いっぱなし、もらいっぱなしは、

相手に対して失礼だし、自分自身の徳も損なうと考えられてきたんですよ。

お返しは「半返し」が基本

では、お返しはどのくらいの品を贈るのか?

ここにも、古くからの知恵があります。

基本は「半返し」。

いただいた額の半分くらいを目安に、お返しをするのがよいとされてきました。

たとえば、1万円のお祝いをいただいたら、

5千円くらいのお品を選んでお返しする――そんな感じですね。

これは、もらった好意に「ありがたく受け取ります」という意味を込めるため。

決して、「あなたからもらった以上のものを返しますよ」という張り合いにならないように、という心づかいでもあるんです。

なぜ高額なお返しはNGなのか

若いころ、じんさんも親にこんなことを教わりました。

「いただいたものより高いものを返すと、

相手の気持ちを打ち消してしまうんだよ」

つまり、高額すぎるお返しは、

「もうこれ以上のお祝いは無用です」という意思表示にもなってしまう。

そうなれば、せっかくのお祝いも、ありがたみが半減してしまうわけですな。

だからこそ、日本では昔から、

「ほどよいお返し」「心のこもった半返し」を大切にしてきたんですねぇ。

片祝いは送る側・貰う側、どちらにとって縁起が悪い?

さて、ここでふと疑問に思う方もいるかもしれませんね。

「片祝いって、いったい誰にとってよくないんだろう?」って。

実はこれ、送った側にも、もらった側にも、どちらにもよくない影響がある――

そんなふうに考えられてきたんです。

じゃあ、それぞれどんなふうに「縁起が悪い」とされたのか、少し見ていきましょうか。

送る側に起きるよくないこととは?

まず、送った側――つまり、お祝いを贈った人にとっての話です。

相手がちゃんとお返しをしなかったり、感謝を示さなかったりすると、

「気持ちが宙ぶらりんになる」って言われました。

本来、祝いごとは、贈ったり受け取ったりして、

心がひとまわり大きくなるもの。

でも、片祝いになってしまうと、

その流れが途中で止まってしまい、運気が滞ると考えられたんですね。

いわば、贈ったはずの「喜びの種」が、うまく芽吹かない――そんなイメージです。

貰う側に起きるよくないこととは?

次に、もらった側。

こちらにも、片祝いがもたらす「よくないこと」があります。

祝いを受けておきながら、何のお返しもないと、

感謝の心が欠けた人だと思われてしまう。

これは、後々の人間関係にも響いてきます。

さらに昔の人は、

「片祝いをしてしまうと、その喜びが長続きしない」

「せっかくの福が逃げてしまう」

――そんなふうにも言い伝えてきました。

つまり、祝いを片方だけで終わらせることは、

せっかくいただいた運や縁を、自分から手放してしまうようなものと考えられたんですねぇ。

片祝いを避けるための心づかい

さて、ここまで読んでくださったみなさんなら、

片祝いを避ける大切さ、だいぶ伝わってきたんじゃないでしょうか。

じゃあ、実際にはどんなことに気をつければいいのか――。

今日からできる、ちょっとした心づかいを、いっしょに見ていきましょう。

周囲に気を配る

まずは、祝いごとのときに、周りにもちゃんと目を向けること。

たとえば、自分だけお祝いされる場面でも、

「みなさんのおかげです」とひと言添えるだけで、

場の空気はずいぶんとやわらかくなるもんです。

また、家族や親しい人同士なら、

「誰か一人だけ目立ちすぎないように」

そんなふうに気を配るのも大事ですねぇ。

祝いは、自分だけのものじゃない。

そんな思いやりが、片祝いを防ぐカギになります。

内祝いを忘れずに

お祝いをいただいたら、

なるべく早めに内祝い(お返し)を贈ることも、大切な心づかいです。

高価なものでなくてかまいません。

ちょっとしたお菓子でも、タオルセットでも、

「いただいたお気持ちに感謝しています」という気持ちを、

形にして返す――それだけで、十分なんです。

そして、忘れちゃいけないのが、感謝のひと言を添えること。

贈り物だけじゃなく、

「ありがとうございました」の気持ちが、

祝いごとをきれいに結んでくれるんですねぇ。

気軽なやりとりには無理をしない(おすそ分けの場合)

ところで最近は、

「おすそ分け」みたいな気軽なやりとりも多いですよね。

田舎から野菜がどっさり届いたから、とか、

旅行のおみやげをちょっと分けてもらったり。

こういうとき、あまりかしこまったお返しをすると、

かえって気を遣わせてしまうこともあります。

じんさんの家では、

おすそ分けは「ありがとう」で気軽にいただいて、

次の機会にちょっとしたおみやげを渡す――

そんなふうにしています。

無理せず、さりげなく、でも気持ちはちゃんと。

これが、今の時代に合った「片祝いを防ぐ知恵」かもしれませんな。

祝いは「分かち合う心」が何より大切

さて、ここまで「片祝い」について、あれこれお話してきました。

祝いごとは、ただ形だけのやりとりじゃなくて、

心と心が行き交うもの――

それが日本人の大切にしてきた考え方だったんですねぇ。

では、最後にまとめとして、もう一度やさしく振り返ってみましょう。

祝いごとは、みんなで喜びを分かち合うものです。

片方だけが喜んだり、

一方通行になったりしてしまうと、

せっかくのご縁や運気も、どこかでしぼんでしまうかもしれません。

だからこそ、

- 気持ちをきちんと返す

- 周りにも気を配る

- 無理せず自然体で感謝を表す

そんな、ちょっとした心づかいを大事にしたいものですね。

片祝いを避けることは、単なるマナーではありません。

人と人とのつながりを、より温かいものにしていく知恵なんですなぁ。

じんさんのひとこと

「祝いごとは、心のバトンリレーみたいなもんです。

渡したら、受け取って、また次へつなぐ――。

そんな気持ちでいると、きっとご縁も、幸せも、長く続きますよ。」

じんさんについて

こんにちは、じんさんです。

70代になった今も、人と人とのご縁や、昔ながらの行事ごとに心を寄せています。

これまで冠婚葬祭の節目や、地域の慣習の場に数多く立ち会ってきました。

その中で感じた「和の心」や「気づかいの知恵」を、少しでも多くの方にお伝えできればと思い、こうして筆をとっています。

昔のしきたりにも、今の暮らしに通じる大切なヒントがある――

そんな思いで、今日もゆっくりお話ししています。